Ayer

se murió Margaret Tatcher, una lástima que esta noticia tardase 30 años en

producirse porque si se hubiera muerto hace unos cuantos años tampoco hubiera

pasado nada. Cierto es que hubieran puesto a otro títere en su lugar, pero mira

una hija de puta menos oye. Lo que más me preocupa no es que se haya muerto (ya

ves tú lo que me importaba la vida de esa señora) lo que me molesta es la

ignorancia política de la gente y la cara de horror que te pone cuando te alegras

de que se muera. Debe ser delito alegrarse de la muerte de una señora con las

manos manchadas de la sangre de mucha otra gente y que además fue una de las

principales figuras en el impulso del neoliberalismo en Europa. Así con todo

hoy he decidido no hablar de la vida de esta malnacida (que para eso ya están TODAS

las televisiones del eje derecha-capitalismo, si la sexta incluida) y me he

decidido a explicar la socialdemocracia y relación capitalismo-estado a través de

la historia, ya ves… es lo que tiene tener tiempo libre. Por cierto también me

alegro de que se muriese una de las mayores propagandistas del régimen franquista

y del machismo en la mujer: Sara Montiel.

La

socialdemocracia o pacto social no es más que un invento capitalista para

calmar unas masas obreras que durante mucho tiempo pusieron en juego el estatus

existente. Era algo así como la Pax Augusta, que no haya grandes revueltas

internas para que yo siga matando y arrasando allende las fronteras. Por ello,

durante casi cuarenta años, justo después de la II Guerra Mundial, los

trabajadores y trabajadoras europeas disfrutaron de unos derechos

(extremadamente limitados) que se les vendieron como conquistas sociales pero

que no eran más que concesiones para apaciguar la virulencia del socialismo o

lucha obrera. Pero para entenderlo mejor revisemos un poco la historia (muy

resumida) de la relación capitalismo-estado.

Si

bien el capitalismo comenzó a gestarse tras las experiencias de financiación y

banca de las cruzadas (s. XI – XIII) y del descubrimiento de América (s. XIV)

no llegó a tener una influencia real la economía hasta la después de la reforma

de Lutero y el renacimiento (s. XV .XVI) influyendo de paso en la filosofía, pensamiento

y visión del mundo de todo el periodo de la ilustración. Las contradicciones

que suponían un pensamiento y economía burgués junto con un estado feudal

estallaron en 1789 en la revolución francesa. Desde ese momento se inicia un

periodo en el que la burguesía se hace con el poder del estado feudal

desbancando así a la nobleza y despojándose de paso de las limitaciones que

ésta ponía a la pujanza económica capitalista. Esto no quiere decir que el

capitalismo no fuera para entonces la economía dominante, quiere decir que pese

a existir, estaba extremadamente condicionada a los razonamientos monárquicos y

de estado que la economía postfeudal.

Resumiendo

rápidamente. De la economía casi de subsistencia medieval progresivamente se

fue mejorando las técnicas y utilizando la mano de obra campesina de centro de

Europa en invierno (improductiva) para la artesanía (lujo). Los excedentes de producción

(mercancías fabricadas en invierno) se ponían en circulación a través de los

mercaderes obteniendo de este modo mayor capital extra. ¿Cuál era la

diferencia? Pues que la nobleza, cuya misión única era la guerra, obtenía sus

beneficios de las tasas impositivas a los campesinos (de su propiedad), a los

mercaderes y al comercio interior. Llegó un momento en el cual los burgueses

(antiguos mercaderes) comenzaron a tener tiempo libre (pues empleaban otra

gente para viajar con los productos y venderlos) para formarse, leer y

filosofar. Al mismo tiempo el campesinado ya no trabajaba en invierno

libremente para obtener un extra, se veía obligado a compaginar su labranza con

la artesanía porque tanto los aranceles (tributos a la nobleza y clero) y

productos de consumo habían aumentado mucho de precio. ¿Por qué habían

aumentado de precio? Porque como todos los campesinos tenían tiempo libre en

invierno y podían trabajar, podían pagar más por todo, sobre todo más impuestos

a la nobleza. Lógica capitalista vamos.

El

problema para los burgueses fue que, para poder ganar las guerras contra la

nobleza, durante las revoluciones liberales, tuvieron que convencer a la mayor

parte del pueblo llano (campesinado fundamentalmente) de que esa revolución era

por el bien de todos: Libertad, Igualdad, Fraternidad lo llamaron… muy lejos de

la realidad. Aun así, lo cierto es que durante el proceso revolucionario el

pueblo llano aprendió muchas cosas. Aparecieron los feminismos y el germen de

lo que posteriormente serian los socialismos. Es lo que tienen las

revoluciones, todo proceso revolucionario supone una polarización de la

población que, a fin de cuentas, es un proceso pedagógico del que ya hablaremos

algún día.

Así

con todo, con unos burgueses triunfantes y un pueblo llano derrotado, se inició

la revolución industrial y con ella la lucha obrera. Era de esperar, se juntan

un montón de desposeídos en régimen de explotación fabril en una época donde

los ecos revolucionarios se magnificaban por nuevos pensadores (Marx, Bakunnin,

Engels, Proudhon, Kropotkin…) y… ¡chas! Socialismo y lucha obrera.

Por

lo tanto, el siglo XIX se caracterizó fundamentalmente por una imparable lucha

social o de clases. El, ahora ya, proletariado y el campesinado se unían para

reclamar mejoras de vida; baste recordar que en aquella época no había ningún

gasto social, ni derechos laborales y la jornada de trabajo era de doce horas.

Con estas luchas la clase obrera consiguió derechos en sanidad, jurídicos,

educativos, laborales, jornada de ocho horas, un pseudo sistema de pensiones,

cooperativas crediticias… etc. Toda esta imparable lucha que estaba

progresivamente arrinconando a la burguesía y, que en muchos tramos de la

historia se puso en juego el ordenamiento social, se dinamitó en la I Guerra

Mundial. Si algo tiene el socialismo es su carácter internacionalista y que

obreros de toda Europa se matasen a tumba abierta pues… no ayudaba. Sin embargo

una puerta a la esperanza se abrió para la clase trabajadora, el socialismo

había encontrado un régimen económico y un estado donde asentarse de la mano de

Lenin en Rusia.

Como

todos sabemos durante el periodo de entre guerras se produjo el inicio del

fascismo-nazismo-franquismo. No es que los burgueses estuviesen muy incómodos

con ellos, a fin de cuentas no ponían en cuestión el orden social (aunque si

limitaban su actividad económica por el sostenimiento de estado), pero su carácter

imperialista amenazaba firmemente el modelo capitalista Británico y los

intereses americanos. Una vez finalizada la guerra y, descubriendo a la URSS

como una potencia militar difícil de parar (al fin de cuentas fueron ellos

quienes vencieron a los nazis), la burguesía europea, que si temía el comunismo

necesitaba unos trabajadores que desoyeran al monstruo rojo y que abrazaran el

capitalismo con el mismo fervor (aunque menos sentido) que los burgueses. Nace

el pacto socialdemócrata, socialdemocracia, pacto social o Keynesianismo.

A

nivel económico la enorme diferencia que suponía la socialdemocracia es que

vehiculizaba el gasto en “derechos” a obreros a través del estado vía impositiva.

Esos impuestos se cargaban tanto a salarios como a la producción a diferencia

del período anterior donde eran los gremios profesionales los que soportaban

estos “derechos conquistados”. Es decir, en lugar de que los grandes

industriales de un sector permitiesen jornadas menos duras y parte del dinero a

pagar una especie de seguro medico y de enseñanza, se reglamentaba en todo un

estado el porcentaje de dinero extraído de cada producción y trabajador

destinado a esos fines. Fue un salto cualitativo enorme sobretodo en la visión

de derechos adquiridos pues el garante ya no era la unión de los trabajadores

(frente a los capitales) sino el estado en sí mismo.

Este

pacto no era gratis, se basaba en que los obreros no pidiesen control o gestión

sobre esos derechos, capacidad de decisión ni regulación de ellos. Se trataba

de evitar la conflictividad del s. XIX y la propaganda comunista. Básicamente

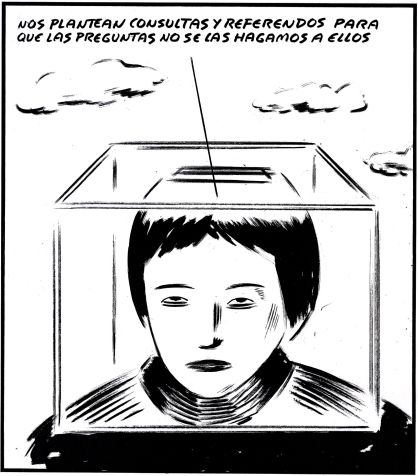

lo que se hizo fue secuestrar a la opinión pública a través de los emergentes

medios de comunicación (copiando de las estrategias nazis) y copando las

informaciones que llegaban a los trabajadores. Fueron unos grandes alumnos del

nazismo, no consistía en apagar las revueltas con el ejército (como en el s. XIX),

sino utilizar los medios informativos, el cine, la publicidad y sobre todo el

consumo para hacer creer que el ascenso social por medio del trabajo (sueño

americano) es posible. Del mismo modo y para evitar miradas hacia la URSS, se

permitió a los trabajadores sindicarse, tener sanidad gratuita, educación,

pensiones… etc. Todo el “estado de bienestar” que conocíamos. Ayudados por unas

mejoras tecnológicas sin precedentes (fruto de la guerra permanente con la URSS,

es decir, excedentes burgueses reinvertidos en investigación) y una demanda de

trabajo que no cesaba, había que reconstruir todo un continente, forjaron la

sociedad de consumo.

Era

la sociedad happy-flower sin embargo la lucha obrera seguía viva y los trabajadores

reclamaban derechos reales y no simples concesiones. Eran la época de las

revueltas obreras y del punk pero… llegó el neoliberalismo. Por un lado la URSS

se fue progresivamente abriendo al capitalismo y por otro, a pocos años de caer

el muro de Berlín y tras cuarenta años de tiras y aflojas la burguesía se

cansó. Los medios técnicos ya eran lo suficientemente potentes como para que

una deslocalización de empresas no supusiera tener que viajar a una republica

bananera para dirigir la empresa. Grandes accionistas y capitales podían

gestionar sus fortunas desde la otra punta del mundo sin problemas y, de paso,

aumentando así sus ingresos. Se quitaban de este modo los incómodos

trabajadores europeos para contratar en régimen de explotación trabajadores de

un nuevo mundo: el tercer mundo.

Así,

progresivamente desde la caída del muro de Berlín, se han ido dando los

condicionantes necesarios para retomar el control real de la sociedad por los

capitalistas. Se ha ido recortando los presupuestos públicos, privatizando

empresas públicas (fuente de ingresos del estado) y desregulando la economía financiera

lenta pero de forma continua propiciando unas contradicciones extremadamente

grandes que, antes o después, iban a permitir que parte de la propia sociedad

pidiese el desmantelamiento del estado. Un desmantelamiento que de ser impuesto

iba a producir unas resistencias obreras lo suficientemente intensas como para

permitir una revolución. De este modo, y mediante una doctrina del miedo, la

ciudadanía asustada por una crisis que no entiende como ficticia, con unos

medios de opinión-“información” que no cuestionan la realidad en profundidad y

sin voces alternativas que permitan idear una salida distinta al adelgazamiento

de estado asume como necesario la perdida de los “derechos” que “poseía”. Se

permite de este modo que los grandes capitales retomen por completo el poder,

terminando de paso con el estado como marco social-regulador de las relaciones

humanas y dando paso al mundo capital-empresarial como sustituto de este. En

una palabra, retomar el control que durante el s. XIX tuvieron.

Con

todo este rollo solo so quiero explicar dos cosas fundamentales. La

socialdemocracia y el estado de bienestar no fueron más que un invento para

silenciar a los trabajadores, no eran derechos, eran concesiones (sobornos)

para que no pusiéramos en juego su posición. Por otro lado el capitalismo no es

amable, nunca lo ha sido. Ahora mismo se siente fuerte porque ya no tiene un

socialismo ni una lucha obrera pujante y puede volver a regímenes propios del s.

XIX sin dificultad..

Por

otro lado es importante entender que el capitalismo aborrece el estado porque

en sí mismo limita su capacidad de poder. Solo utiliza el estado cuando

necesita un control efectivo de las masas para evitar que cuestionen su estatus

social y se vale de este (policía, jueces, política) para frenar toda revolución-insurrección

que pretenda gestionar de primera mano las relaciones económicas y sociales del

pueblo llano o clase obrera o que pretenda desmantelar una pirámide social

injusta.

Quien

hoy a muerto no fue una mujer dura que acometió reformas necesarias. Fue el

instrumento de la burguesía y los capitales para retomar un poder que, pese a

no dejarlo nunca, tenían muy limitado con la socialdemocracia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario